線の引き方を工夫する

その昔,20世紀の頃には,情報処理技術者試験では,いろんなものが試験中に使用可能でした。

。。。って書くと,とっても昔な感じがしますが,10年くらい前までは,試験の持ち物も,いまほど厳しく決められていませんでした。

関数電卓も持ち込み可でしたので,複雑な計算や,2進数や10進数の変換は電卓でできました。

蛍光ペンや色ペンも持ち込み可でしたので,いろんな色で色分けしながら問題文を読むこともできました。

なので,昔は,「いかに色分けするか」というテクニックがはやったこともありました。

ですが,それが持ち込み可か不可かという議論が起こるにつれ,だんだん禁止されるものが増えてきました。

電卓は使用不可になりましたし,色ペンや蛍光ペン,ボールペンは使えません。

ですので,基本的に使えるのは,黒の鉛筆やシャープペンシルと,消しゴムと定規だけになりました。

これだけだと,問題文を読んでいて,重要な言葉をチェックして目立たせるのは,結構難しいです。全部黒線になりますので,重要だと思っていてチェックしていても後で見直しの時に見逃した,ということも起こります。

わく☆すたの過去問解説DVDでは,解説なので色を使って,問題文の重要な部分を目立たせています。これは解説で印象づけるために使っているので,残念ながら本番では使えません。

。。。ではどうするのか。

方法は大きく分けて2つあると思います。

1つは,なるべく線を引かないで,「本当に重要だと思う」ところだけ線を引いて目立たせるやり方。これは,線を引いたところを見逃さないのでいいのですが,大事なところに線を引き忘れてしまうリスクもあります。

ポイントを捉えるのがうまい人にはおすすめです。

もう1つは,線の引き方をいろいろ工夫すること。

私自身,本試験ではこのやり方を使っています。

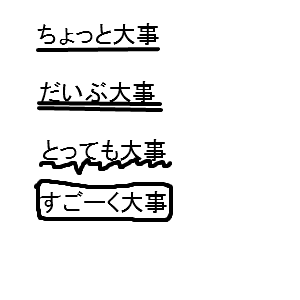

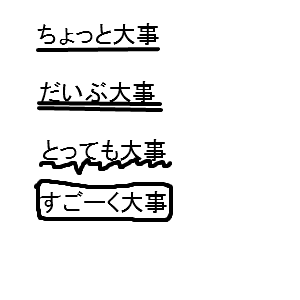

具体的には,普通に大事だと思ったところは一重のアンダーライン。

だいぶ大事だと思ったところは,二重のアンダーライン。

とっても大事だと思ったところは,波線のアンダーライン。

すごく大事だと思ったところは,四角で囲む。

絵にすると,こんな感じです。

こんな感じでメリハリをつけてやると,すごく大事だと思ったところは見逃さなくなります。

細かいところはフィーリングで決めてますが,「どれくらい重要だろう?」と考えるきっかけにもなるので,印象にも残ります。

線の引き方のルールは好きに決めていいと思いますが,重要度に区別をつけて引き方を工夫するのはおすすめです。

今のルールの範囲内で,できることをして,解きやすくして問題を解いていきましょう。