当たり前だけど,大切な専門知識

情報処理技術者試験に限らず,経験者向けの試験というのは,その分野の知識や技能を試すものです。

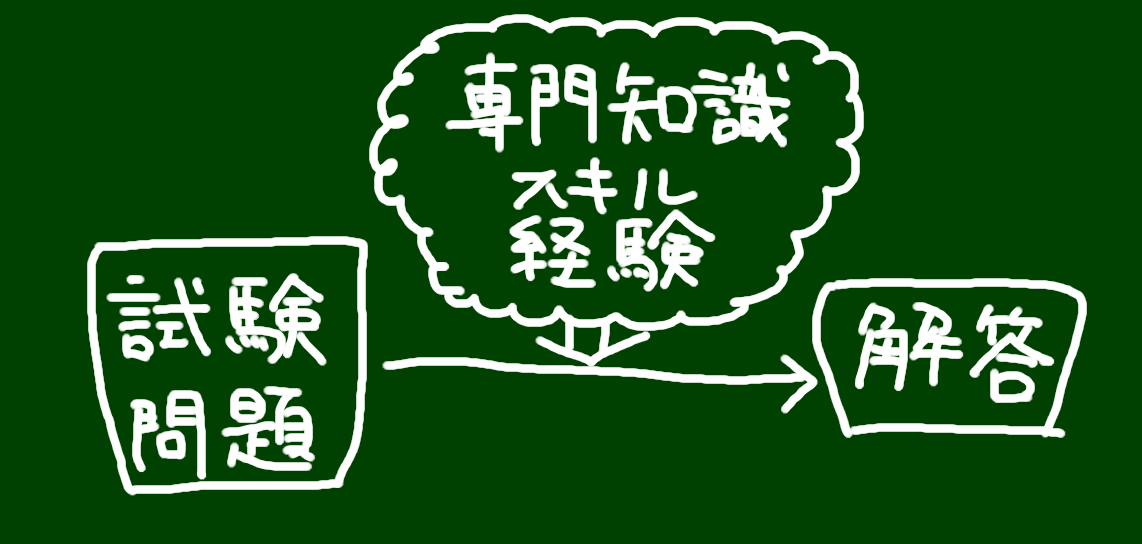

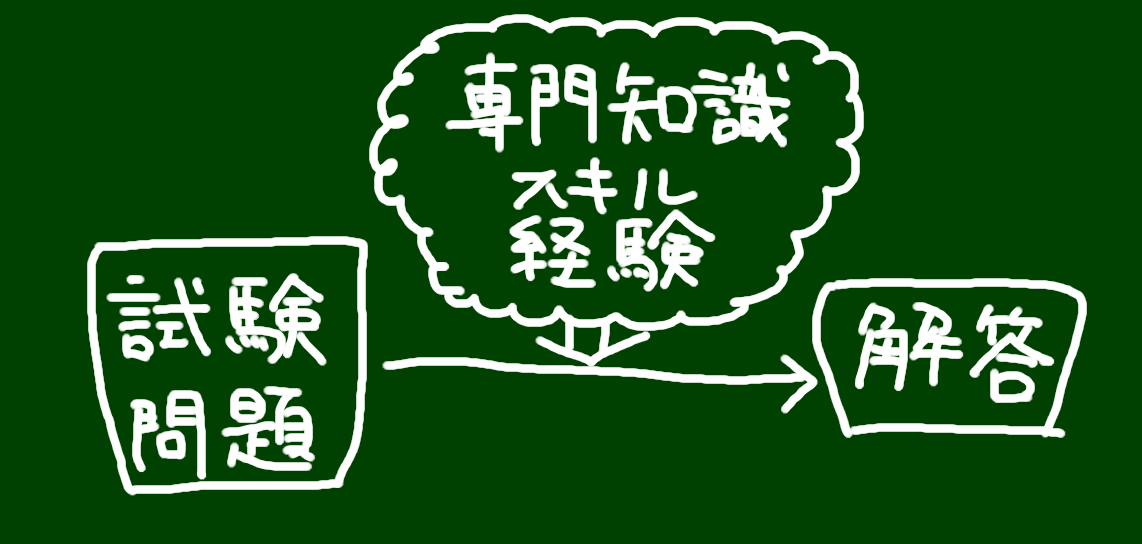

ですので,試験では,次の図のようなイメージで,試験問題に対して,自分の専門知識やスキル,経験をもとに考えて,解答を導くことになります。

昨日のブログでは,「問題を読まずに自分で勝手に問題を作って解答を書く」という人に対して,ちゃんと問題文を読みましょうという話をしました。

別に,「問題文を読めば答えが全部書いてある」というわけではありません。

当たり前なのですが,問題文が読めても,専門知識がなければ,試験には合格できません。

問題文をちゃんと読むことと,試験に必要なレベルの専門スキルを身につけることの両方が必要なのです。

高度区分を受ける人の傾向として,ネットワークスペシャリスト試験やデータベーススペシャリスト試験など,スペシャリスト系の試験では,問題文を無視して知識を書こうとする人が多いという印象があります。

逆に,システムアーキテクト試験やプロジェクトマネージャ試験など,論述系の試験では,「問題文に従ってさえいればOK」だと勘違いしている人が多いように感じています。

これはどっちも偏りすぎている考えで,実際には,どちらの試験でも両方が必要なのです。

スペシャリスト系の知識は,そのスキルが明確で,「これを知らないと解けない」ということがわかりやすい問題が多いので,知識が不要だと思う人は少ないように感じています。

逆に,論述系の区分は,経験による暗黙知やベストプラクティスなど,明確な「正解」と言われるものが少ないため,ついつい知識を軽視してしまう傾向があるのではないかと思います。

実際に試験問題が解ける人は,経験による暗黙知が自分の中にあったり,それを勉強して知っていたりするので,「なんか問題文を読んでるだけで解ける」ように感じてしまいがちですが,その前提の暗黙知がなければ解けない問題は,実は結構多かったりします。

システム開発の経験があれば常識と感じられるようなことも,システム開発をやったことがなければイメージできません。

プロジェクトマネジメントの経験があれば常識と感じられるようなことも,プロジェクトというものを体験したことがなければ想像もできないと思います。

もし経験がなければ,試験対策書ではなく専門書などでそれを補うのが王道だと考えています。

ちなみに,このあたりは,試験区分によっては,試験官の嘆きとしてよく記述されています。

プロジェクトマネージャ試験平成25年度春期午後1の採点講評(PDF)には,次のような記述があります。

(問2)

設問の観点からリスクを具体的に解答することを求めた。しかしながら,問題文の状況設定をそのまま転記した解答や,一般論での解答,リスク源とリスクの関係が不明確な解答が多く見られた。

(問3)

“業務プロセスを統一するから”という設問の記述を転記した解答が散見されたのは残念だった。

(問4)

“開発規模が増大し,品質不良や納期遅延が発生する”など,ステークホルダの特性として書かれている問題文の記述をそのまま転記する解答が多かった。PMの対処を踏まえた上で,踏み込んで解答してほしかった。

と,これでもかというぐらい,「問題文の記述を考えずにそのまま書くな~」という心の叫びが聞こえてきます。

ホントに求められていることは,問題文を読むことではなく,その問題文を読んだ上での,専門家としての解答です。

これは,午後2の論述式でも言えることなのですが,その試験分野に関する共通の専門知識は,ある程度身につけておかないと問題は解けません。

論述系の参考書は基本的に解き方中心で,「必要な専門知識が体系立てて学べる」ものはあまりないので,考え方は実務などで使う専門書で補う必要が出てくると思います。

特に,システムアーキテクト試験は,開発スキルをメインで問われていますので,システム開発の手法や考え方について学ぶことは必須です。

開発経験がある人は経験で解けるはずですが,なければ補わないと解けないと考えてます。

問題文の読解だけ,専門知識だけ,そのどちらに偏っても,問題は解けません。

両方とも磨いていくという意識をもって,学習を進めていきましょう。