では,どうやって読解力をつけるか

わく☆すた,けんけんです。

いままで,試験に合格するためには,読解力が必要だと語ってきました。これって,冷静に考えればあたりまえのことで,情報処理技術者試験は,“日本語”で書かれています。なので,問題文に書かれている内容を正しく理解し,設問に指示された内容を導き出せなければ合格はしません。

これができていないのに,受験する試験区分の知識さえ身につければ合格するだろうと,誤った勉強を行い,玉砕する人が後をたちません。以前ブログに書いた,「段階の飛び越し」に相当します。

今日は,どうやったら読解力がつくか? のお話しです。

結論から言いますと,高校レベルの現代国語の勉強をしなおせばよいのです。高校生向けの参考書や問題集は,これでもかと良書がそろっていますので,利用しない手はありません。しかも,安価です!

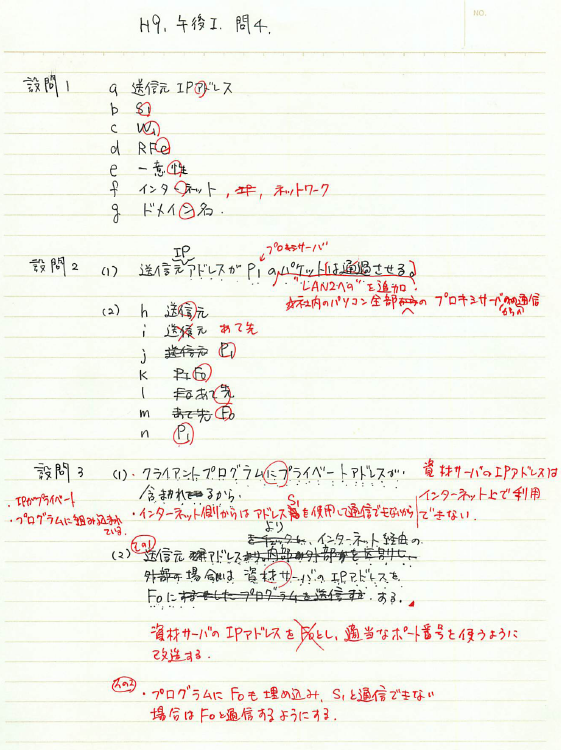

自分が使ったのは,これです。

『出口の現代文革命ゼロからの解法てほどき』 出口 汪 著

この本には,文章をどうやって読んでゆけばよいのか,その手引きが段階を細分化して書かれています。この本で,読解力の基礎を身につけながら,実際の文章を読み,実践を重ねて行きました。

当時,テクニカルエンジニア(データベース)を受験しようと,データベースの勉強をしていたのですが,試験勉強以外に読んだ本の方が多かったです。急がば回れですね。

出口先生の本は,現代文のカリスマ講師と言われるだけあって,多数出ていますので,これ以外でもご自分に合う本を見つけるとよいと思います。本屋の学習書コーナーに行けば,必ずあると思います。

もし,「いい年して学習書コーナーに行くのは恥ずかしいなぁ。」という方は,Amazonで購入していただくか,この本がよいかもしれません。カテゴリ的には,ビジネス書です。

『論理的なコトバの使い方&文章術 頭をスッキリ整理するスキルが身につく!』

『解くだけで頭を鍛える!出口汪の論トレ』

その他,探してみてください。

さて,自分が読解力養成に使った本は,いろいろあるのですが,一冊上げるならば,これですね。

『虚数の情緒―中学生からの全方位独学法』 吉田 武 著

この本の良いところは,平易な文章で書き始められていることです。(中学生向けなので・・・) だから,とても取っつきやすく読み始められます。漢字にルビもふってありますし。

デメリットは,厚い。(1001ページ。^^;) のと,高価。(4,515円)なところでしょうか。それと,数学の本なので,途中から,難しくなるところです。なので,全部読み切る必要はないと思います。自分は,半分位読んで,それなりに効果出たなと実感してます。

また,この本もよいかもしれません。

『世界一やさしい問題解決の授業―自分で考え、行動する力が身につく 』 渡辺 健介 著

論理的に考える方法が,とてもやさしく書かれています。「こんなの簡単すぎるよ~」というかたは,グロービスのMBA本から始められるといいと思います。

あと,「高校の現代国語の」と書きましたが,高校レベルが難しいと感じるならば,中学レベルから初めて下さいね。自分がわかる所から始めないと効果出ませんし,辛いだけです。「段階の飛び越し」には,注意が必要です。

たぶん,出口先生の本を何冊かやるだけで,情報処理技術者試験の問題文を読みこなす力は付くと思うのですが,「もっと読解力の力を本格的に付けたいぞ。」という方は,出口先生が開発した,『論理エンジン』と言う,読解力養成ドリルがありますので,これを使うと良いと思います。

ただ残念なのは,小学生向けは一般書店で流通していますが,中学生以上は代理店経由でしか販売していません。あと高価なので,それなりに気合いが必要です。一応,わく☆すたでも扱っています。

まだ試験には日がありますので,読解力強化をするには,丁度良い時期だと思います。