価値感型とビジョン型

わく☆すた,美月です。

私は実は,「目標」を持って頑張る,というのが苦手です。

小学生の頃,運動会や体育大会が,とっても苦手でした。

単に運動神経が鈍いから。。。というのももちろんあったのですが,「優勝」という目標に向かって頑張る,という意味が理解できなかったのです。

なぜ,優勝しなければならないのか,別に優勝したって,賞品が出るわけでもないし,次の日には忘れ去られていることなのに,なぜ,共通の「優勝という目標」を目指さなければならないのかが,わからなかったからです。特に,クラス対抗の「ドッジボール大会」のために,毎日昼休憩と放課後をつぶして練習,というのはとてもイヤで,よく逃げ出してたのを覚えています。クラスからは「一生懸命頑張らないダメなやつ」というレッテルを貼られました。先生も,なぜそんなことをやらなければならないのかを聞いても,「優勝を目指してみんな頑張るのが当たり前」と,あまり相手にされませんでした。

今,大学で学校教育について学んでいますが,そこには,「学校行事の目的」が,ちゃんと書いてあります。学校行事は,優勝することそれ自体に意味があるわけではなく,行事を通じてクラスをひとつにまとめること,行事によって生徒が成長することが本来の目的のようです。

小学生の自分に,「クラスがまとまるためには共通の目的が必要なんだよ。優勝することより,頑張って成長することが本来の目的だよ」ということを説明してくれる大人がいれば,私もちゃんと参加してたかなぁ。。。とは思います。

自分は,小さい頃から「与えられた目標」だと動けなかったようです。

ということで,前置きがちょっと長くなりましたが,今日の話は,人間には2タイプあるということです。

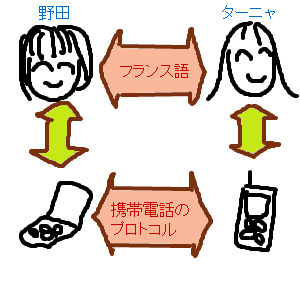

人が何かを行う時の動機には,「価値感型」と「ビジョン型」の2つのパターンがあります。このあたりは,「成功するのに目標はいらない!―人生を劇的に変える「自分軸」の見つけ方」をはじめとして,いろんな本に書かれていますが,一般的に,西洋人は「ビジョン型」がほとんどと言われています。

「ビジョン型」というのは,自分の「目標」を定めると頑張れるタイプです。西洋人は,基本的にビジョン型なので,目標を立てて頑張る,というのが当たり前のように言われます。「目標を立てなきゃダメ」という感じです。

それに対し,「価値感型」は,目標を立ててもあまり動けず,自分の価値感をベースに動くタイプです。目標より自分の生き様に重点をおいていて,「最高の品質を求める」「お客様に役に立つ」などの価値感でやる気が出ます。

日本人には結構多いらしいのですが,会社経営のやり方などは,基本アメリカやヨーロッパからの輸入ですので,「ビジョン型」の価値感を押しつけられて苦労することが多いタイプです。

この話を聞いて,自分は価値感型なんだなぁ,としみじみと感じました。

職人的な家で育ったからか,「最高品質のものを作る」という価値感で動くことはとても自然にできます。でも,「売り上げ目標達成のために,とりあえずごまかして物を売りつける」ことは,強制されてもできません。会社員時代,「目標管理シート」などを書かされましたが,あんまり達成率は良くなかったです。^^;

価値感型の人は,「これが目標だから」ということでは,納得できないと思います。

例えば,ビジョン型の人だったら,「ネットワークスペシャリスト試験に合格する」という目標を定めただけで,目標に向かって頑張れるのかもしれません。それだけだとダメでも,「ネットワークスペシャリスト試験に受かったら,報奨金がもらえるから頑張る」というので十分な人も多いと思います。でも,価値感型の人は,これだと逆に頑張れないことが多いと思います。

ですので,私がよく講義でお話しするのは,「なぜ,その試験を取りたいのかを十分考える」ことです。価値感型の人は,自分の価値感に沿って,その資格を取る勉強が必要だと心から感じられれば,勉強できると思います。

例えば,「自分は技術者として切磋琢磨していきたい。そのためには,日々勉強して,レベルアップしていく必要がある。情報処理技術者試験を順に取得していくために勉強するのは,その手段として使える。」という感じなら,静かに持続しながら学習できます。一見,きれいごとに見えるのですが,「技術者として一流になりたい」という願望は,意外と多くの技術者が持っているのではないかと思います。(私ももちろん,教育者として,あと技術者としても成長し続けて行きたいと考えています。)

ということで,自分が「目標(ビジョン)」と「価値感」のどちらにより惹かれるか,感じてみましょう。