最近,試験テクニックについて,心が揺らいでいる美月です。

試験テクニックは即効性はありますし,研修などでのウケもとてもいいです。

特に,企業研修では,基本的な技術よりもテクニックの方が喜ばれますし,講師も合格率で判断されることが多いので,ついテクニックを進化させてしまいます。

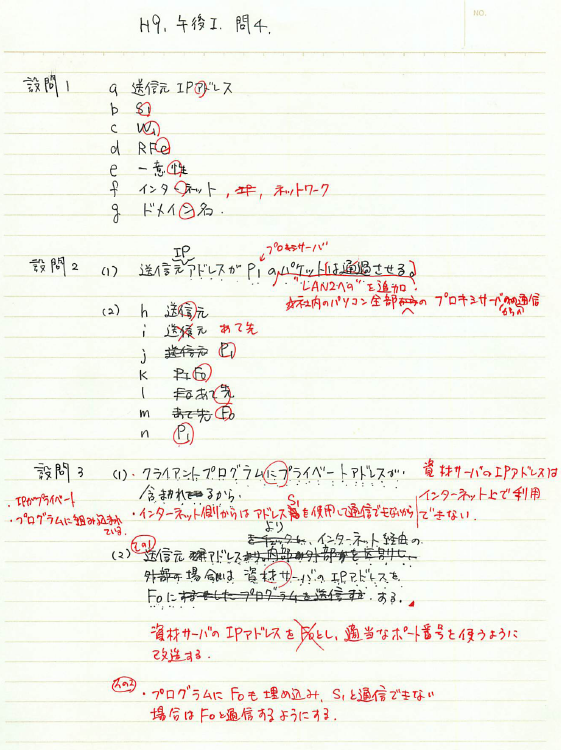

10年以上講師をやってると,だいたいどの辺が試験の勘所かはわかってきますし,どうすれば合格答案になるのかも見えてきます。

ただ,これが,長期的に見ていいことなのかどうかは,正直疑問に感じています。

合格者の質を下げることにもつながっている気がしますし,それが試験全体の評価を下げて,回り回って関係者全体の首を絞めている気もします。

できる限り,テクニックではなく,正攻法で合格する方がいいのは間違いないです。

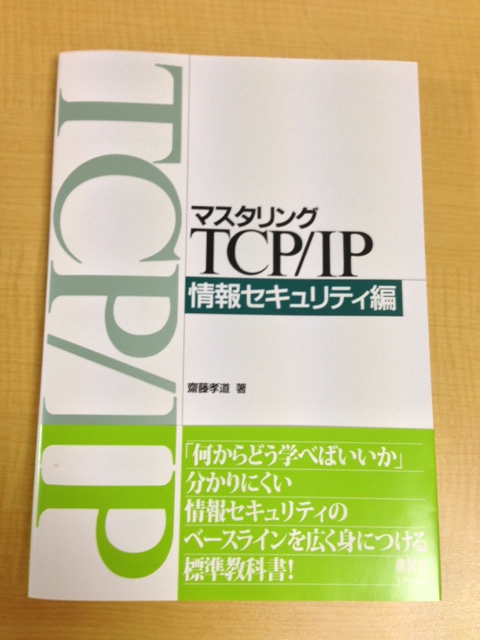

本質的にスキルを身につけるには,結構長い期間が必要です。

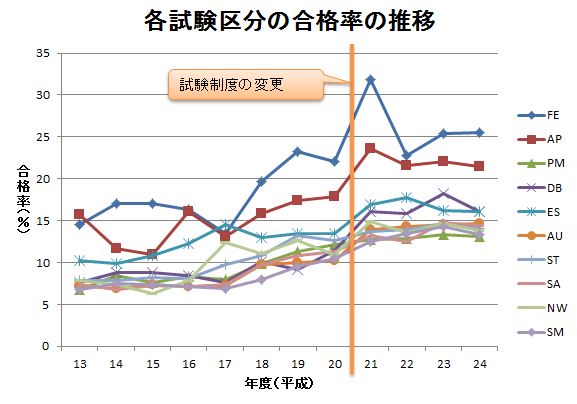

私の講師経験による感覚では,高度区分を受ける人が問題を解けないのは,ほとんどの場合はその試験内容よりも,基本的なIT知識や国語力などの基礎力不足が原因です。

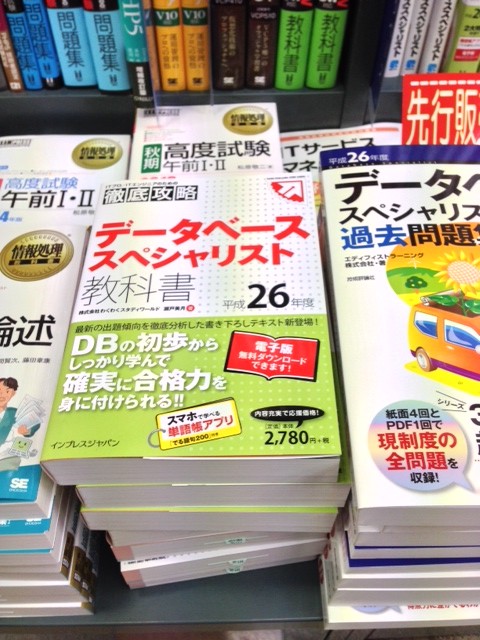

ですので,高度区分の勉強前に,ITパスポート~応用情報技術者レベルまでの基礎をしっかり固めておくことが大切です。

ただ,最近はこの基礎力の勉強を付け焼き刃で終わらせている人が増えているため,高度区分の勉強までたどり着けない人が増えていると感じています。

そのため,基礎から学べる仕組み作りはとても大切だと考えていて,これをいま準備中です。

ただ,まだ作成中ですし,できたとしても学習するのにも時間がかかります。

秋試験までに間に合うものではないですし,実力をつけるのには長い目で見る必要があります。

でも,だからといって,「それじゃあ,今回秋試験を受ける人はあきらめてください」というのは,また違うと考えています。

今回の試験に向けて努力をしてきた人は多いですし,そこでテクニックを禁じ手にして,あえて不合格になるというリスクを取りたい人は少ないと思います。

会社で取らなければならないと切羽詰まっている人も多いでしょうし,合格に向けて実力プラスアルファで安全に受かりたい人もいると感じています。

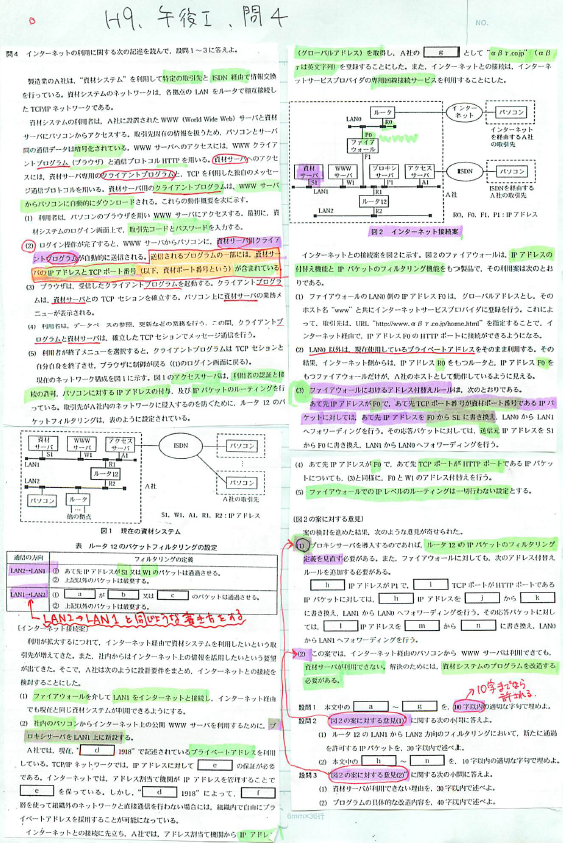

そこで,直前セミナーとして,「最後の悪あがき2013年秋 記述式60点突破作戦」を開催します。